Autor: Mateus Flisfeder

Atualmente, o conceito popular de Antropoceno, usado para designar a era geológica humana, coloca em questão a centralidade da subjetividade humana. O pós-humanismo crítico – particularmente em suas versões ontologicamente realistas, neoespinosanas e deleuzianas, atreladas ao imediatismo e à imanência pura – exige o descentramento do sujeito humano. Este, em sua arrogância e desprezo prometeico pelo não humano, parece ter incendiado o mundo, causando danos ambientais irreparáveis. Mas será que uma descentração ativa do sujeito humano é realmente possível?

E se a única maneira de acessar adequadamente a situação for fazendo o oposto, isto é, ocupando uma posição antropocêntrica, não no sentido de dominação humana do mundo não humano, mas de fazer da subjetividade humana o centro metodológico e ético de nossa investigação sobre esse enigma? E se a era do Antropoceno exigir, não o descentramento do sujeito humano, mas o inverso? E se agora for preciso repensar um humanismo dialético e universalista por causa do Antropoceno?

E se for o caso, em outras palavras, de que o sujeito humano seja o proletariado, não do Antropoceno, mas do Capitaloceno? Por exemplo: Fredric Jameson diz que o próprio Antropoceno prova que a humanidade pode realmente mudar o mundo, mas que, então, seria sábio agora – escreve – terraformá-lo.

Da mesma forma que o proletariado é o sintoma da economia capitalista, o sujeito humano é agora o sintoma do Capitaloceno já que a ecologia capitalista se mostra como pós-humana. Eis que as forças reificantes do capitalismo estão sempre em processo de minar a necessidade dos seres humanos, tornando-os meramente instrumentais na geração de lucro – mesmo e especialmente quando se considera o fato de que o sujeito da sociedade burguesa é reificado e existe apenas como suporte da propriedade da propriedade privada.

A propriedade objetiva – que ela negocia no mercado – torna-se um substituto para a subjetividade humana; ou do trabalho humano congelado na tecnologia produtiva, ideia que os marxistas autonomistas desenvolveram em sua leitura do “intelecto geral” de Marx nos Grundrisse.

Essa forma de perceber um capitalismo pós-humano inclui a classe trabalhadora, concebida como dona de sua própria propriedade privada na forma de força de trabalho mercantilizada. A principal diferença entre capitalismo e escravidão (mesmo se o capitalismo certamente tenha se baseado na escravidão colonialista e na subjugação de raças) é o fato de que o trabalhador seja o dono de sua própria força de trabalho, que vende, em vez de ter a si mesmo vendido como propriedade produtiva.

No entanto, pode-se admitir que a virada agora popular para a teoria crítica pós-humanista surgiu no exato momento histórico em que as classes médias, por meio do fundamentalismo de mercado neoliberal e da transformação dos sujeitos em “capitais humanos”, encontram-se cada vez mais reificadas na totalidade de suas vidas cotidianas.

Ou seja, o “capital humano” é produto da dissolução da barreira entre o sujeito-proprietário da força de trabalho e o seu próprio eu, concebido agora como objeto-mercadoria. Ora, toda a vida é/foi já mercantilizada; ora, é nesse momento histórico peculiar em que os defensores do pós-humanismo vêm, não humanizar os explorados e os oprimidos, mas rebaixar a humanidade. E o fazem quanto mais todos são reificados pelo sistema capitalista. O descentramento do sujeito humano dessa forma pode ser tudo menos uma vitória para a virada pós-humana no capitalismo!

Quando, em sua discussão sobre o fetichismo da mercadoria, Marx afirma que a sociedade capitalista tem como premissa a relação social entre as coisas, ele nos fornece a matriz para entender o capitalismo. Este vem a ser uma estrutura pós-humana que põe o mercado como a força reguladora cega, a-subjetiva e objetiva. O que é chamado de pós-modernidade é aquele momento em que não há mais qualquer pedaço do mundo que não possa ser potencialmente transformado em mercadoria. Tudo se torna reificado como mercadoria. Anteriormente, no entanto, se supunha que alguma qualidade humana seria capaz de escapar dessa reificação (na arte, por exemplo, julga-se que o modernismo é uma forma de fuga à mercantilização).

Nessa situação, a humanidade torna-se sintoma da ecologia capitalista pós-humanista. Na perspectiva das lógicas da sexuação de Lacan, o sujeito humano passa a ocupar e cobrir a mesma posição do sujeito histérico ou mesmo da posição feminina caracterizada pelo não-tudo. Se é verdade que o histérico, poder-se-ia dizer, ocupa o lugar do proletariado freudiano, expressão do não-todo da ordem social fálica, então talvez se possa apreender o sujeito humano da mesma forma, como expressão do não-todo do capitalismo pós-humano.

Eis que humano, como disse Ray Brassier, nomeia a negatividade absoluta – um centro ausente – contra o qual é posto um limite afirmativo constitutivo da totalidade metafísica. É nesse sentido que desenvolvo um repensar próprio formulando um humanismo dialético apropriado para a época do Antropoceno. O discurso do antropoceno clama, não pelo descentramento do sujeito humano, mas por um repensar do humanismo dialético.

O dilema, no entanto, posto por essa concepção vem do fato de que, nas perspectivas do materialismo histórico e da psicanálise, o sujeito se encontra constitutivamente, e não meramente e de modo contingente, descentrado e autoalienado. Este é um ponto digno de nota que está contra o objetivo pós-humanista de descentralizar o sujeito humano. Está contra também a tradição mais antiga do humanismo marxista ocidental, que tinha uma política de desalienação.

Althusser observou, de fato, que a significância de Marx e de Freud – contra a tentativa comum freudiano-marxista de misturar as suas metodologias (transformando, por exemplo, a psicanálise em uma explicação para os investimentos libidinais na sociedade de consumo) – reside nas diferentes maneiras pelas quais cada um perturbou a concepção liberal-burguesa de subjetividade humana.

Nos termos de Althusser, Marx, por um lado, desafiou a concepção liberal do sujeito como um indivíduo livre, independente e autônomo ao mostrar que a luta de classes, em oposição ao homem individual, é o motor da história. Freud, por outro lado, desafiou a concepção do sujeito humano como plenamente autoconsciente, presente para si como agente racional e auto-interessado.

Por meio da descoberta do inconsciente (operado pelo mecanismo de repressão), Freud demonstrou que o sujeito individual é conduzido, não necessariamente por um ego racional, mas por sua resposta a desejos e pulsões reprimidos, irracionais e inconscientes, os quais permanece inconscientes para o indivíduo. Por isso mesmo, este muitas vezes repete experiências dolorosas que, de alguma forma, parecem contradizer os objetivos por ele estabelecidos racionalmente, sempre para servir a seus próprios interesses.

Para colocar o ponto diretamente, segundo Althusser, Marx e Freud provam que o sujeito é constitutivamente descentrado e autoalienado – um ponto que não deixa de colocar um problema para as teorias críticas contemporâneas focadas em projetos de descentramento. Se o sujeito é constitutivamente descentrado, então qual é exatamente a utilidade de uma política voltada para o descentramento radical? Qual a finalidade de uma ética emancipatória que visa descentralizar o sujeito quando o sujeito já está constitutivamente descentrado, castrado e autoalienado?

Como estratégia emancipatória, certo discurso centrado no Antropoceno parece propor uma redução da atividade humana ao comezinho, um recuo do grande para o pequeno. Ele pede que a humanidade volte a ter uma existência plana, de forma horizontal, com todas as outras espécies que vivem no planeta Terra. Essa teoria crítica do antropoceno remete ao que Alain Badiou chamou de “humanismo animal”, já que a humanidade é assim percebida como um “animal lamentável” que “merece apenas desaparecer”.

Tal (pós)humanismo e o discurso crítico do Antropoceno emergem de uma culpa política que busca consertar a ferida aberta pela economia e pela cultura antropocêntrica, admitidamente humanista. É nesse sentido que a ética pós-humanista dos defensores do discurso crítico do Antropoceno visa descentralizar o sujeito humano; ora, como argumentou Althusser, o sujeito já se encontra sempre descentrado. Se esse é realmente o caso, então mesmo a própria crítica de Althusser ao humanismo socialista como ideológico permanece, a meu ver, equivocada como estratégia de pensamento emancipatório, bem como para a elaboração uma ciência emancipatória.

Embora possa, talvez, ser verdade que a história seja um processo objetivo e sem sujeito, é muito difícil imaginar uma estratégia (ou mesmo uma ciência) emancipatória que não se desenvolva a partir (pelo menos) de alguma concepção baseada numa premissa historicamente relativa e contingente – relativa, isto é, à particularidade da conjuntura material e histórica – que examina, avalia e encena a partir de um sujeito coletivo, tal como (as massas) na luta de classes.

A posição de Althusser é intrigante na medida em que é difícil entender a emergência do socialismo científico sem tê-lo fundamentado em uma posição subjetiva engajada dentro da luta de classes. Não é por meio de um conhecimento objetivo e neutro que o socialismo científico examina seu objeto – a história –, mas a partir de uma posição singular ocupada dentro da luta de classes. Ele não se atém a uma visão de que a classe trabalhadora atua de modo espontâneo (como afirma um primeiro Lukács), mas advoga uma posição política e filosófica particular em relação às condições materiais de existência.

O materialismo histórico e a psicanálise – é preciso lembrar aqui –, são diferentes de outras ciências na medida em que são já formas de práxis – a combinação de teoria e prática – em que o conhecimento produzido por parte do sujeito tem o efeito implícito de mudar simultaneamente o objeto e a si mesmo.

O sujeito não pode, é verdade, perceber-se como autônomo nesse caminho. O projeto requer prender, apreender e mediar a partir da posição de algum ponto de vista externo, negativo (o partido ou o analista, por exemplo). É preciso partir talvez até mesmo da posição do cônjuge ou do parceiro de vida – ou seja, o pequeno a (petit autre) em oposição ao grande A (grand Autre) na língua de Lacan. No entanto, qualquer ética emancipatória requer uma construção, mas não por meio do descentramento de um sujeito já descentrado e autoalienado (castrado).

Tal ética tampouco pode ser construída com base numa política de desalienação e da fantasia de um gozo não castrado. As fantasias que põe a natureza ou o outro como substâncias apenas renegam a negatividade que está no cerne da existência e, ao fazê-lo, têm o potencial de cair em formas de opressão. Não há nada mais violento do que forçar o outro a se tornar uma substância tal como é fantasiado. Ao contrário, a política emancipatória requer centramento político, metodológico e ético. Vê-se esse tipo de centralização, por exemplo, na forma política do partido, ou na psicanálise, onde a transferência desloca o sujeito para o pensamento crítico.

Tampouco pode ser construída com base em uma política de desalienação que fantasia de um gozo não castrado. As fantasias de substancialização (da natureza, do outro) apenas renegam a negatividade que está no cerne da existência e, ao fazê-lo, têm o potencial de cair em formas de opressão. Não há nada mais violento do que forçar o outro a se substancializar da forma como é fantasiado. Ao contrário, a política emancipatória requer um centramento político, metodológico e ético. Vê-se esse tipo de centralização, por exemplo, na forma política do partido; na psicanálise, ele aparece à medida que a transferência desloca o sujeito para o processo do pensamento consciente.

No entanto, nunca é o sujeito individual sozinho ou por sua própria conta que dá esse passo – a crença na liberdade emancipatória do indivíduo está, afinal, errada. E esse erro vem da concepção humanista burguesa de sujeito. A análise põe o inconsciente, ou mesmo a luta de classes no centro, como o constitutivo negativo da estrutura, na forma de um centro ausente.

É possível, então, defender uma forma de centrismo político desse modo? Creio que sim e aqui o faço com o objetivo de renovar um humanismo universalista e dialético que contrasta com o projeto teoricamente carregado dos humanismos marxistas ocidentais do século XX, que propunha uma ética da desalienação.

Em resposta à minha posição, Žižek argumentou que meu humanismo preserva o humano enquanto rejeita o sujeito. Ora, ele está incorreto. O que defendo não é o humano contra o sujeito, mas uma concepção do sujeito que vem de uma defesa dialética do antropocentrismo. Isso, no entanto, não é uma tentativa de colocar a antropologia filosófica contra a ontologia. Minha posição emerge das críticas pós-humanistas contemporâneas ao antropocentrismo no contexto do discurso crítico do Antropoceno. Para me referir aos próprios termos de Žižek, afirmo que o que se precisa hoje não é o descentramento do humano, mas um “superantropocentrismo”.

Como ele mesmo diz: “O que se exige neste momento é, paradoxalmente, uma espécie de superantropocentrismo: é preciso controlar a natureza, controlar o ambiente; é preciso permitir a existência de uma relação recíproca entre o campo e as cidades; é preciso utilizar a tecnologia para travar a desertificação ou a poluição dos mares. Os humanos são, sim, responsáveis pelo que está acontecendo e, por isso mesmo, vem a ser também a solução”.

Também como ele explica em outro lugar: “Se se tem que preocupar também com a vida da água e do ar, isso significa precisamente que se é o que Marx chamou de “seres universais”, por assim dizer, capazes de ir além de si mesmos, ficar sobre os próprios ombros e se perceber como um momento menor da totalidade natural. Fugir para a confortável modéstia da finitude e da mortalidade não é uma opção; é uma falsa saída que leva a uma catástrofe”.

Essa é a posição que também defendo. Mas, ao contrário dos projetos dos humanistas marxistas ocidentais e dos projetos pós-humanistas de hoje, nosso núcleo teórico e político – segundo penso – não pode ser uma política de desalienação. Ao contrário, deve compreender o fato de que a alienação é uma dimensão constitutiva da subjetividade – uma posição que só se pode apreender partindo de uma concepção de humanidade social, dividida pelo antagonismo.

Como Žižek diz em Disparities, a subjetividade humana está fundamentada em seu próprio fracasso em se tornar o que está pressuposto ser. O sujeito é, justamente, o fracasso de sua própria representação significativa. O sujeito da subjetividade humana deve ser localizado no raciocínio desenvolvido a partir desse fracasso – essa traição em ser o que efetivamente se é [como pressuposto]; e essa traição, afirmo, é objeto do humanismo.

Rumo a uma humanidade social

O ponto de referência inicial para conceber o que aqui é chamado de humanismo universalista e dialético é Sigmund Freud. Como ele escreve em Civilização e seus descontentes, a “substituição do poder do indivíduo pelo poder da comunidade constitui o passo decisivo da civilização. A sua essência reside no fato de que os membros da comunidade restringem as suas possibilidades de satisfação, mesmo se eles, como indivíduos, não conhecem tais restrições”.

A concepção freudiana de civilização constitui uma das definições mais claras do humanismo universalista tal como este é aqui apresentado, em oposição às filosofias naturalistas – tal como a concepção feuerbachiana – mal interpretadas muitas vezes como humanismos. E isso ocorre tanto na obra de muitos humanistas marxistas quanto nos escritos de humanistas liberais. Estes últimos baseiam seu apoio à sociedade de mercado em alguma noção de naturalismo humano bruto e competitivo – ou seja, numa noção de indivíduo como tal.

Vale ressaltar, é claro, que a concepção freudiana identifica a restrição/repressão como um marcador de inclusão na comunidade humana. Eis que indica um limite fundante contra o qual se dá a pretensão do sujeito humano. A descrição freudiana da civilização delineia a forma estrutural à qual os indivíduos se submetem, restringindo as suas buscas individuais de satisfação imediata, para se unirem na comunidade humana – isto é, na civilização humana em oposição à mera espécie humana – como uma forma de proteção coletiva contra a violência de caráter externo, potencialmente ameaçadora.

O resultado último do desenvolvimento civilizacional humano deveria ser, tal como é apresentado por Freud, “um estado de direito para todos – exceto para aqueles que não são capazes de entrar em uma comunidade – que contribuíram com um sacrifício de seus instintos, o qual não deixa ninguém – novamente com a mesma exceção – à mercê da força bruta”. É o sacrifício dos instintos básicos que é significativo aqui, pois demonstra que a inclusão em sociedade tem como premissa uma negação fundante.

Este, portanto, é apenas um lado da coisa, já que o outro lado, subjacente a toda lei, consiste na pulsação da pulsão que persiste no espaço da negação.

A liberdade autêntica, nesse sentido, não é a liberdade de superar ou resistir à lei, mas a liberdade de dar por si mesmo a lei para si mesmo – afirmando, assim, as próprias autolimitações – pois se tem aqui uma afirmação produzida inerentemente a partir de uma negação fundamental. Este é um ponto que lembra a doutrina hegeliana do Estado, à medida em que este se distingue da sociedade civil (ou da sociedade burguesa).

O problema da sociedade civil, como descreve Hegel, é que ela pode ser confundida com o funcionamento do Estado. No entanto, se o Estado se confunde com a sociedade civil e, assim, se os seus fins se baseiam principalmente na proteção da propriedade privada, o resultado vem a ser um repúdio dos próprios fundamentos universais. A sociedade baseada no mercado não pode atender a satisfação das necessidades mútuas de todos, pois, em vez disso, assegura principalmente interesses individuais. Essa proposição, é claro, vem a ser aquela que Marx desenvolve ainda mais em sua crítica da economia política, que deve ser lida antes de tudo como uma crítica dialética, imanente e materialista da ideologia burguesa.

Ora, Marx diz em sua décima tese sobre Feuerbach que o ponto de vista do materialismo burguês é a sociedade civil; ao passo que, para o materialismo crítico por ele e por Engels desenvolvido, o ponto de vista consiste na humanidade social. Isso está desenvolvido mais claramente, é claro, em O Capital, onde Marx se propõe a desafiar o pressuposto burguês do indivíduo preso na naturalidade.

Marx responde às robinsonadas – tendo por referência, por exemplo, o aparecimento de Robinson Crusoé nas obras de Adam Smith e de David Ricardo –, as quais supõem que o indivíduo humano é originário da natureza, mostrando que ele nada mais é do que o indivíduo socialmente determinado que age como tal na sociedade burguesa. Como diz Marx no início dos Grundrisse, “o ponto de partida são os indivíduos produzindo em sociedade – a produção individual está, pois, socialmente determinada”.

O ponto de Marx, é claro, é que a economia política parte do pressuposto do sujeito humano individual habitando na natureza – uma abstração que oculta a luta de classes na sociedade realmente existente – ao passo que seria preferível começar com o pressuposto do indivíduo tal como ele é estruturado pela humanidade social, juntamente com os antagonismos políticos realmente existentes que dão estrutura à sociedade humana (i.e., a luta de classes como motor da história).

Marx não se propõe em O Capital a produzir uma nova economia política. A sua abordagem consiste antes numa crítica à economia política, entendida esta última como expressão da ideologia burguesa da sociedade de mercado a partir do indivíduo como dono da propriedade privada. O materialismo de O Capital deve ser entendido, portanto, como uma crítica imanente da ideologia burguesa.

A metodologia de Marx, assim como a sua realização escrita, consiste em mostrar que a exposição materialista dos movimentos da acumulação de capital é já uma crítica da ideologia burguesa – em particular de suas reivindicações aparentemente humanistas centradas na igualdade e na liberdade supostamente existentes no mercado e na sociedade civil. Ao fim fica demonstrado as fraquezas dos pressupostos burgueses, os quais são contrariados mais claramente pela existência do proletariado. Como coloca Sartre no final do primeiro volume da Crítica da Razão Dialética, “o humanismo burguês coloca suas contradições à porta do proletariado”.

O feito de Marx, em outras palavras, é mostrar que a exploração é obscurecida pela forma de fetichismo da mercadoria, que, entre outras coisas, cria a ilusão de que o trabalhador assalariado é também um proprietário tal como o capitalista, ou seja, que ele se encontra em pé de igualdade com o capitalista.

A dificuldade da concepção humanista e liberal burguesa repousa no fato de que, embora ela se esforce em prol da igualdade e da liberdade – isto é, o liberalismo defende a igualdade racial, a igualdade de gênero e sexual, e assim por diante; defende até mesmo uma relação equitativa e ambientalista com o mundo natural – embora tenha tais desejos, ela não consegue explicar a reprodução de seu sintoma social, o proletariado. Em vez disso, ela transfere a existência desses sintomas para as ineficiências de indivíduos particulares.

Não muito diferente da expulsão kantiana da “coisa em si” – necessária para criar a ilusão de consistência do raciocínio [que se atém à aparência das coisas] –, o humanismo burguês exclui seu sintoma para criar a aparência de seu próprio sistema reificado como equitativo. Não vê que a presença real da desigualdade se encontra na exploração ocultada pelo fetichismo da mercadoria.

Esse é um fato que é obscurecido tanto para o trabalhador quanto para o capitalista, na medida em que o fetichismo da mercadoria e a forma salarial criam a ilusão de que os trabalhadores são, eles mesmos, proprietários individuais – ou seja, donos de sua própria força de trabalho como mercadoria-propriedade – que é a condição que lhes concede sua posição relativa de liberdade e igualdade na sociedade de mercado de competição individualista.

Novamente, como diz Sartre, “a liberdade do trabalhador-mercadoria, portanto, conflita com a liberdade humana do trabalhador antes e durante a assinatura do contrato”. O trabalhador, então, “é o ser que reivindica à humanidade apenas para destruir o humano em si mesmo; ele é anti-humano: ninguém, a não ser ele mesmo, exclui-se do humanismo burguês”.

Tal concepção formal de liberdade, igualdade e, assim, de humanidade, é claro, obriga a perguntar sobre o destino daqueles que são ou foram, historicamente, legalmente restringidos em seus direitos de propriedade – mulheres, deficientes, lumpemproletariado etc. – ou mesmo aqueles que são considerados como propriedade – como meio de produção – como é o caso da escravidão.

A forma salarial, assim, obscurece a exploração na medida em que cria a aparência de reciprocidade do mercado. Os trabalhadores vendem sua força de trabalho por um salário e, assim, na mercantilização de sua força de trabalho, aparecem como donos da propriedade como qualquer outro capitalista.

Como proprietários de sua própria propriedade, produzida privadamente – isto é, na reprodução social, no tempo destinado na jornada de trabalho à reprodução da força de trabalho –, os trabalhadores são, dessa forma, interpelados como sujeitos de troca de mercado. Conformam-se, assim, às premissas pressupostas da economia política: eis que são produtores individuais, engajados em relações comerciais e de troca no mercado.

A subjetividade do trabalhador, como demonstra Sohn-Rethel, é produzida na forma de um individualismo privado: “na troca, a ação é social, mas a mente é privada”. É importante que se veja, porém, que essa forma de subjetividade é apenas o resultado da interpelação pela forma de mercado e por meio da sociedade civil burguesa. E que o humanismo burguês é um reflexo das relações sociais especificamente burguesas.

O aparente investimento humanista em igualdade e liberdade na sociedade burguesa é minado por seu próprio sistema de reificação. Como tal, o humanismo burguês trai e nega a própria universalidade em que se apoia. Isso foi mostrado por Hegel quando afirmou que, na sociedade de mercado, os indivíduos entram em arranjos de relações sociais em que a produção privada de coisas necessárias particulares de cada um é a condição para a produção coletiva das coisas necessárias para todos:

No curso da realização efetiva de fins egoístas – uma realização condicionada como tal pela universalidade – formou-se um sistema de completa interdependência, em que a subsistência, o bem-estar e a existência legítima de cada indivíduo estão entrelaçados com a subsistência, o bem-estar e os direitos de todos.

É um erro, no entanto, segundo Hegel, confundir a sociedade civil posta pela relação de mercado com a forma do Estado:

Se o Estado se confunde com a sociedade civil e se o seu fim específico está estabelecido como a segurança e a proteção da propriedade e da liberdade pessoal, o interesse dos indivíduos como tal torna-se o fim último de sua associação, seguindo-se então que a adesão ao Estado é algo opcional.

Em outras palavras, a universalidade, para Hegel, é inerente, em certa medida, à sociedade de mercado, que é, no entanto, solapada em seus particularismos declarados. Privilegia uma subjetividade individualista voltada prioritariamente para a proteção da propriedade privada. Isso, no entanto, desfaz e prejudica a própria humanidade social e a universalidade sobre as quais se baseia a satisfação mútua das necessidades na sociedade burguesa.

Foi, portanto, o Marx maduro, que, por meio de uma crítica imanente da ideologia burguesa em O Capital – e não o jovem Marx dos Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844 –, que demonstrou do humanismo burguês que ele não é, de fato, o humanismo universal que afirma ser. A universalidade burguesa não é nada disso, pois aparece como mera acumulação de diferenças individuais particulares, emergindo assim como antidialógica, irracional ou conservadora.

O pensamento inicialmente desenvolvido na sociedade burguesa volta-se contra si mesmo e, em vez de construir para a emancipação da subjetividade humana, paralisa a razão impedindo-a de apreender as contradições na totalidade. Para dar mais sentido a um humanismo universal e dialético, então, deve-se começar, como faz o Marx das teses sobre Feuerbach, assim também como fazem Freud e Hegel, com um humanismo baseado principalmente numa concepção de humanidade social. Não para conceber uma humanidade totalmente unificada – não para imaginar o fim da luta de classes na atualidade –, mas para entender a luta de classes em sua totalidade social. Hoje, a luta de classes precisa ser reimaginada como o antagonismo entre a humanidade e o pós-humanismo reificante do capitalismo.

A contingência da alienação em Marx

O ponto central na exposição precedente consistiu, em parte, em argumentar que se descobre um humanismo dialético mais coerente no Marx posterior do que se pode encontrar no jovem Marx – ora, esse último formou grande parte da base dos humanismos marxistas ocidentais. A teoria inicial da alienação de Marx é retomada, mais comumente, por meio de uma leitura de sua seção sobre trabalho estranhado ou alienado em seus Manuscritos Econômicos e Filosóficos.

Aí ele apresenta a alienação da humanidade a partir de sua natureza fundante, ou seja, com base em seu ser-espécie. O desenvolvimento inicial da categoria de alienação em Marx, bem como o naturalismo de sua concepção de ser-espécie, inspirada em Feuerbach, emerge de sua crítica ao aparente idealismo de Hegel na Fenomenologia do Espírito. Marx escreve:

A importância da Fenomenologia de Hegel e de seu resultado final – a dialética da negatividade como princípio móvel e produtor – reside no fato de que Hegel concebe a autocriação do homem como processo, a objetivação como perda do objeto, como alienação e como superação dessa alienação; que ele, portanto, compreende a natureza do trabalho e concebe o homem objetivo – verdadeiro, porque homem real – como o resultado de seu próprio trabalho.

A relação real e ativa do homem consigo mesmo como ser-espécie ou a realização de si mesmo como ser-espécie real, isto é, como ser humano, só é possível se ele realmente empregar todos os seus poderes de espécie – o que novamente só é possível por meio da cooperação da humanidade e como resultado da história – e tratá-los como objetos, o que, a princípio, só é possível sob a forma de estranhamento.

Marx acrescenta, no entanto, que

Porque Hegel iguala o homem à autoconsciência, o objeto alienado, a realidade essencial alienada do homem nada mais é do que a consciência, nada mais é do que o pensamento do estranhamento, sua expressão abstrata e, portanto, oca e irreal, a negação. A superação da alienação não é, portanto, senão uma suprassunção abstrata e oca dessa abstração oca, a negação da negação.

A concepção de alienação de Hegel está, segundo Marx, atrelada ao seu idealismo. É uma concepção em que o sujeito é alienado no pensamento, mas que, no entanto, traz o sujeito para a Terra. Na visão de Marx, a concepção de alienação de Hegel, entretanto, coincide somente com o materialismo, pois o trabalho do sujeito se mistura com a natureza no movimento de uma negação primária do pensamento.

No entanto, tal como Marx julga, o movimento subsequente em Hegel é o da negação da negação, em que o sujeito retorna do mundo material da natureza de volta ao espírito. O idealismo de Hegel, segundo Marx, mostra-se em seu movimento inicial de afastamento do pensamento para apenas retornar a ele no final. A desalienação aparece na negação da negação, segundo Marx, como a restauração do pensamento em si mesmo.

Pode-se imaginar isso, por exemplo, como um triângulo invertido no qual, inicialmente, o sujeito [situado na base] está alienado do pensamento (ou do espírito). Move-se, então, de cima para baixo, para depois ser, na negação da negação, devolvido aos céus do pensamento – o sujeito fica então congelado na ideia. [O triângulo está assentado no seu vértice].

Para Marx, no entanto, deve-se pensar os termos da alienação começando não dos céus do pensamento, mas de baixo para cima, dos fundamentos materiais da natureza – isto é, do concreto, para a abstração, e depois de volta para o concreto. [O triângulo agora está assentado na sua base]. A trajetória se inverte, em que a figura triangular vai da Terra até os céus do pensamento, momento em que, no paradigma de Marx, o sujeito é alienado de sua ser-espécie, para só então, posteriormente, ser devolvido à Terra em “um movimento objetivo que reabsorve a alienação em si mesmo”.

Como explica Jon Stewart, o “ponto central na crítica de Marx à Hegel é que a alienação é concebida como o segundo passo – isto é, como negação – mas depois o terceiro passo, a negação da negação não elimina significativamente a alienação, uma vez que esse terceiro passo [em Hegel] é simplesmente um pensamento abstrato”.

Hegel, segundo Marx, começa com a Ideia como universal e só depois passa para os particulares concretos. O materialismo de Marx, ao contrário, começa com “os particulares empiricamente percebidos” como “o que é verdadeiramente real” e, portanto, para ele, “este segundo passo deve ser o foco real”. Ao contrário, para Hegel, o terceiro passo da negação da negação parece conciliar o segundo passo com o terceiro, de um movimento de volta à universalidade da Ideia.

Esse equívoco comum do processo dialético hegeliano – da reflexão ponente à reflexão externa e depois à reflexão determinada; ou seja, na lógica do juízo, do positivo ao negativo e deste ao juízo infinito – também se encontra em Marx na forma da reconciliação final. Eis aqui, pois, a ideia que atormenta a erudição dialética há mais de um século. É nesse ponto, também, que aparece a contínua rejeição da categoria da negação da negação em Stalin, Mao e até mesmo em Althusser.

Veja-se aqui, também, que a preocupação inicial de Marx com o humanismo coincide com um naturalismo que ele obteve de Feuerbach. Fica claro, assim, por que mesmo alguns estudiosos pós-humanistas procuraram retornar ao naturalismo do Marx primitivo.

Tomando a humanidade primariamente como um ser natural – isto é, como um ser natural ativo – Marx equipara o comunismo em seus primeiros escritos ao humanismo no sentido de devolver a humanidade às origens da espécie humana. Desse modo, o que postula assemelha-se ao idealismo do monismo pós-humanista, ao qual Badiou, tal como mencionado acima, chama de humanismo animal, na medida em que este último aspira à recombinação e reconciliação da humanidade em relação à sua natureza básica.

Isso não quer dizer que a natureza não deve ser um meio para o ser humano; no entanto, ela não é, como alguns têm argumentado, uma prioridade ontológica. A natureza é uma necessidade biológica, é claro, mas não há um estado natural básico ao qual se possa retornar. A alienação, repita-se, é constitutiva.

O pós-humanismo, então, especialmente em suas variedades monistas, novos materialistas e vitalistas, pode ser compreendido, como Žižek às vezes coloca, como o desejo de passar do sujeito de volta à substância. Esta é, curiosamente, também, uma descrição útil de algumas das primeiras versões do marxismo ocidental.

Como escreve Maurice Merleau-Ponty em Aventuras da Dialética, o materialismo histórico “afirma um parentesco entre a pessoa e o exterior, entre o sujeito e o objeto, que está no fundo da alienação do sujeito no objeto; ora, se o movimento for invertido, será a base para a reintegração do mundo com o homem”. Para Merleau-Ponty, buscar a “reintegração” é fundamental para a visão materialista histórica da própria história – isto é, que o movimento da história caminha na direção de uma recombinação de sujeito e objeto em uma totalidade do ser da espécie.

A unidade do sujeito com o mundo natural, mas também com a homogeneidade da sociedade, bem como com a unidade de si mesmo, consiste em uma forma de apreender o que foi fundamental nas formações marxistas ocidentais do humanismo. Nessas formações, a concepção do problema da alienação a tomaram como contingente. Na medida em que tanto o novo materialismo pós-humanista quanto os humanismos marxistas percebem a alienação como contingente, ambos se baseiam em uma ontologia política de desalienação e de transparência plena.

Mas uma política de desalienação tem mesmo sentido? Tanto o pós-humanismo quanto as variedades do humanismo marxista visam uma recombinação completa da humanidade e do mundo natural, imaginando que existe um certo equilíbrio que foi destruído pela ordem moderna da sociedade liberal, ocidental e capitalista. Ambas as perspectivas, em outras palavras, imaginam um momento no passado em que o mundo era inteiro e completo; contudo, em algum momento, humanidade e natureza se separam uma da outra e isso adveio em virtude principalmente pela arrogância do (conceito de) humanidade.

Essa perspectiva, no entanto, força uma questão essencial: se o mundo era de fato substancialmente um todo antes dessa separação e alienação entre a humanidade e a natureza, qual foi, de fato, a causa dessa separação em primeiro lugar? Aqui se abordará essa segunda questão. Em primeiro lugar, é preciso considerar o ponto final dos objetivos políticos humanistas e pós-humanistas. Eis o que principalmente afirmo: vem a ser de acordo com uma espécie de especulação retroativa que se ganha a capacidade de entender as próprias “histórias de origem”.

Muito depende de como se apreende as coisas no presente, mas o presente é sempre superdeterminado pela maneira como se percebe os objetivos ou as metas – a questão do que se quer ou do que se deseja no final – o que nos força a postular retroativamente um conjunto de pressupostos que dão origem à compreensão das causas das crises.

Erich Fromm, por exemplo, afirmou que “o objetivo de Marx era o de uma emancipação espiritual do homem, de sua libertação das cadeias da determinação econômica, de restitui-lo em sua totalidade humana, de capacitá-lo a encontrar unidade e harmonia com seu semelhante e com a natureza”.

Como corolário, para Fromm, antes do surgimento da consciência humana ou da autoconsciência – isto é, da própria autoconsciência da humanidade – a humanidade vivia em perfeita unidade com a natureza. Para Fromm, a evolução da humanidade “está caracterizada pela luta do homem com a natureza”. O primeiro ato de liberdade, portanto, segundo ele, é a “capacidade da humanidade de dizer ‘não’”, caso em que o indivíduo humano “se vê como um estranho no mundo, assolado por conflitos com a natureza, entre homem e homem, entre homem e mulher”.

O socialismo, em consequência, segundo Fromm, será “a abolição da autoalienação humana, o retorno do homem como ser humano real”. Pode-se facilmente ver aqui o modo como, para Fromm, o projeto do socialismo enquanto desalienação coincide com seu pressuposto de que a humanidade se encontra alienada de sua essência.

Henri Lefebvre, da mesma forma, caracterizou o projeto do materialismo histórico como de desalienação. O homem total, como descreve Lefebvre, “é o homem sem alienação”. Segundo ele, “a alienação humana terminará com o retorno do homem a si mesmo”, isto é, “na unidade de todos os elementos do humano”. Como ele diz, “esse naturalismo perfeito coincide com o humanismo”. Há, é claro, um precedente a essa asseveração e ele se encontra no início de Marx dos Manuscritos Filosóficos de 1844. Aí se compara o naturalismo e o humanismo, observando a maneira como “o naturalismo ou humanismo difere tanto do idealismo quanto do materialismo e é ao mesmo tempo sua verdade unificadora”.

O humano, afinal, como observa Marx, é um ser ativo e natural. Assim, para Marx, o comunismo como superação da propriedade privada é um humanismo na medida em que é a reabsorção da alienação. Como escreve Lefebvre, assim definido, “o humanismo tem um aspecto quantitativo: baseia-se no desenvolvimento das forças da produção. Mas tem também um aspecto qualitativo. Toda comunidade humana tem uma qualidade ou estilo… o humanismo total não visa destruir as comunidades [nacionais; culturais], mas, pelo contrário, libertá-las de suas restrições…”. O humanismo, para Lefebvre, que se baseia na concepção de Marx em seus primeiros escritos, pode assim ser entendido como “a instância suprema” do “homem total” como um “indivíduo livre em uma comunidade livre”. O homem total, segundo Lefebvre, é “uma individualidade que floresce na variedade ilimitada de individualidades possíveis”.

O exemplo mais notável da insistência marxista e humanista ocidental em uma política de desalienação vem do jovem Lukács, que, sem sequer ter lido os primeiros escritos de Marx, desenvolveu uma concepção de emancipação baseada em uma leitura dos escritos posteriores de Marx sobre o fetichismo da mercadoria. No desenvolvimento de sua concepção de reificação, Lukács mostra como o proletariado, em condições capitalistas de exploração, se objetiva a si mesmo como força de trabalho tornada mercadoria.

A volta de Lukács para Hegel se destaca como particular. Como observa Žižek, a partir de Lukács e Karl Korsch, o marxismo ocidental voltou-se para um tipo particular de hegelianismo que descrevia o contexto social como o horizonte último para a apreensão dos fenômenos objetivos. Ambos retornaram a Hegel em oposição ao neokantismo da segunda internacional e sua insistência no hiato entre a realidade objetiva e a dimensão normativa da prática ética. Lukács e Korsch buscavam a combinação de teoria e prática, fazendo de seu conhecimento da história uma dimensão prática para a mudança e transformação de seu objeto.

Para Lukács, em sua fase inicial, a alienação coincide com a reificação. A consciência do proletariado consiste em se apreender como sujeito em sua objetivação como mercadoria. Enquanto o marxismo ocidental, como diz Žižek, compreende “a práxis humana como o horizonte transcendental último de nossa compreensão filosófica”, o marxismo soviético se apegou a uma “ontologia realista ingênua”, reivindicando acesso direto a toda a forma da realidade e da história.

Em vez de um conhecimento social meramente subjetivo, reivindicava o conhecimento direto e objetivo de toda a realidade, não muito diferente da ontologia realista da teoria pós-humanista contemporânea que procura contornar a epistemologia humana, indo direto para a ontologia. Para o Lukács posterior, no entanto, a evasão do horizonte transcendentalista acaba por retornar a uma ontologia realista na tentativa de humanizar a ideologia soviética, distinguindo entre os aspectos da objetivação do trabalho como tal e as dimensões alienantes-reificantes do trabalho sob o capitalismo.

No entanto, a questão crucial que persiste nas várias versões do marxismo humanista (como uma espécie de transcendentalismo), bem como nas ontologias realistas, é a perspectiva de uma coincidência transparente entre a realidade social humana e a natureza. Essa visão, no entanto, não dá conta do modo como a realidade social humana se separa da natureza. Em que momento a humanidade se aliena da natureza? A alienação é produto do capitalismo? Havia uma alienação na ordem feudal?

Fromm argumenta que, apesar de certa falta de liberdade, a comunidade humana ainda proporcionava um sentido de totalidade nas sociedades pré-capitalistas, proporcionado pelo conforto e segurança da realidade social. Foi, então, o desenvolvimento da tecnologia que primeiro forçou a alienação da humanidade? Mas por qual causa o desenvolvimento da técnica foi posto em movimento?

A solução para esse problema, segundo Žižek, é “abandonar o ponto de partida [isto é, que a alienação é meramente contingente] e admitir que não há realidade como um todo autorregulado, que a própria realidade é rachada, incompleta, não-toda, atravessada por um antagonismo radical”. Grande parte do problema no marxismo ocidental humanista, o qual não é muito diferente daquilo que se encontra no pós-humanismo, gira em torno da maneira como apreende as concepções hegelianas de superação e reconciliação – muitas vezes associadas à noção mal definida de síntese.

Mas esse não é, de fato, o ponto central da reconciliação hegeliana. Na verdade, a reconciliação que vem de Hegel assume a inevitabilidade da alienação – isto é, com o fato incontornável da negatividade. A subjetividade humana, poder-se-ia dizer, coincide com a negatividade constitutiva da realidade. Não se trata, como alguns argumentam, da produção de uma “natureza desnaturalizada” – novamente, a natureza ainda é uma necessidade biológica da subjetividade humana, se não necessariamente ontológica –, mas da posição da negatividade dentro da realidade.

Pode-se situar a subjetividade humana, isto é, na forma de uma negação primordial – por meio de uma alienação constitutiva – a qual se chega por meio da rejeição, como argumenta Freud, dos instintos básicos. Todo ato de (livre) escolha envolve, ao mesmo tempo, uma negação daquelas escolhas não escolhidas. Essa alienação presente em todo ato livre de negação é onde se localiza o sujeito humano.

O que se deve então fazer, segundo Žižek, é retornar a Hegel, como fizeram os humanistas marxistas, mas ler a reconciliação hegeliana de uma maneira diferente – não em termos da contingência da alienação, mas como um aspecto constitutivo tanto da subjetividade quanto da realidade – isto é, como informado por uma falta constitutiva. A subjetividade é o produto da emergência do negativo em uma realidade que é constitutivamente não-toda.

Da alienação constitutiva à postulação do novo significante

Em contraste com a concepção humanista marxista da alienação como contingente – na qual a política é direcionada na direção da desalienação – na ontologia de Hegel se encontra uma alienação constitutiva. E o raciocínio necessário para apreendê-la por meio da linguagem, da representação e do discurso – fornece os fundamentos e as condições sobre as quais uma liberdade ética é possível. Como sujeitos humanos, experimenta-se a liberdade – e não pode haver ética, ou mesmo política, sem liberdade – sem retornar a um ser da espécie, mas compreendendo que a realidade e a atualidade são abertas, nunca inteiras por si mesmas, nunca completas.

Só há política se os sujeitos forem livres para transformar e recriar as condições reais de existência – para mudar, isto é, o objeto. Essa possibilidade é minada se se concebe um ponto terminal da história, no qual um sujeito alienado é finalmente reconciliado com sua natureza não alienada – e que poria fim à luta de classes. Tudo o que se pode fazer – mantendo na mente uma concepção de liberdade universal – é desenvolver o que é necessário dada a contingência histórica de toda e qualquer situação. Ninguém conhece o curso da história – o conhecimento histórico só é cognoscível após os fatos – e, portanto, tudo o que se pode fazer é criar condições necessárias em situações de pura contingência. É a partir dessa perspectiva que se pode conceber a sobreposição das carências no sujeito e na própria realidade.

Hegel apresenta na Fenomenologia do Espírito essa sobreposição das carências do sujeito e do mundo material na seção sobre a cultura como espírito autoalienado. Aí, ele mostra o mundo que confronta o sujeito como o negativo de sua própria autoconsciência. O mundo, no entanto, também consiste numa realidade alienada; segundo esse filósofo, presente e dada, ela tem um ser próprio, mas no qual não se reconhece. Na ausência de seu próprio autorreconhecimento, o sujeito é, portanto, o negativo do mundo material. Em seu imediatismo, o si mesmo aparece sem substância, tanto quanto a substância aparece sem sujeito.

Parece que, alienando-se por meio da exteriorização – mudando e transformando o mundo real por meio do trabalho – essa substância torna-se existência para o sujeito. No entanto, o inverso também é verdadeiro, pois é nesse sentido que Hegel escreve, no Prefácio à Fenomenologia, que “tudo gira em torno de apreender e expressar o Verdadeiro, não apenas como Substância, mas igualmente como Sujeito”.

Em contraste com o monismo substantivo de Espinosa – e isso se mostra, por exemplo, quando evidencia o processo pelo qual passa a pensar e raciocinar sobre o mundo substantivo, Hegel mostra que a presença do sujeito está lá no próprio pensamento envolvido no reconhecimento da atualidade do mundo como substância. O sujeito está, aqui, presente onde o raciocínio apreende a negatividade no ser.

O Espírito, para Hegel, representa a unidade autoconsciente de si e da essência, cada um relacionando-se com o outro na forma de sua mútua autoalienação – essência, isto é, como uma determinação que tem seu ser e aparecer para a autoconsciência. No entanto, embora seja a consciência do mundo real objetivo, que existe livremente e por conta própria, a consciência ainda é confrontada pelo Espírito – isto é, por meio de sua exteriorização no mundo real e por aquilo que substitui o mundo real no que está além dele.

“O mundo atual real”, escreve Hegel, “tem sua antítese diretamente em seu além, que é tanto o pensar dele quanto sua forma-pensamento, assim como o além tem no mundo presente sua atualidade, mas uma atualidade dele alienada”. Nada – ou o nada mesmo –, que está além do real, é inerente ao negativo tanto do Espírito autoconsciente quanto do mundo real.

“O equilíbrio do todo”, como diz Hegel, não é uma unidade que permanece para si mesma, uma unidade, isto é, que se substancia, mas sim uma unidade que “repousa na alienação dos opostos”. O todo, em outras palavras, é uma realidade autoalienada. Há, assim, poder-se-ía dizer um “buraco” no todo, que o sujeito apreende em sua materialidade por meio do processo de raciocinar a presença do negativo dessa forma.

O conhecimento do além, dessa negatividade que está além do real, segundo Hegel, a princípio repousa na Fé. No entanto, assim como a consciência, dividida pelo que conhece e pelo que não conhece (seu inconsciente), retorna a si mesma em sua autoalienação constitutiva, também o Espírito autoalienado retorna a si mesmo, inicialmente em seu imediatismo como pessoa única; posteriormente, entretanto, por meio de sua exteriorização, retorna em sua universalidade na medida em que a consciência se apreende por meio da referência ao Conceito.

O insight que isso produz, segundo Hegel, completa o estágio da cultura e desloca o sujeito da Fé para o Iluminismo, que, no sentido material de apreender a alienação constitutiva no coração do eu e do mundo real, fornece a base para a liberdade absoluta – e, em termos lacanianos, é este o momento da destituição subjetiva.

Ao reconhecer que o nada é intrinsecamente inerente – o nada, isto é, como objeto – na realidade, não só a Fé, mas também o mundo real, pode ser derrubado, dando origem à possibilidade de ação ética, que depende da liberdade do sujeito. Dessa forma, o sujeito pode suspender o domínio da causalidade e decretar sua liberdade na postulação do Conceito. O Conceito, dessa forma, fornece as coordenadas representacionais da atualidade autoalienada na medida em que é traduzido em linguagem e discurso.

Como diz Fredric Jameson, embora “não se possa confiar na linguagem para transmitir qualquer relato adequado ou positivo do Conceito, ou da verdade e da realidade… pode muito mais pertinentemente ser usado como um índice de erro ou contradição”. A linguagem (e a representação), em outras palavras, medeia aquilo que não pode ser dito ou falado, o que transmite apreendendo a falta, a negatividade, a alienação e a contradição.

É assim que, por exemplo, se passa a apreender o Real, no sentido lacaniano, nos limites do simbólico. Ponto este, aliás, que se afasta da perspectiva deleuziana, em que a representação equivale, meramente, ao congelar – assim como, à evisceração da contradição e da diferença. Ao contrário, é somente por meio das mediações da linguagem e da representação que se pode apreender – ou conhecer – a contradição e a diferença nos pontos limites da própria representação.

É também aí que a concepção althusseriana da ideologia como representação imaginária do sujeito às suas condições reais de existência pode parecer enganosa. A ideologia não está simplesmente na representação em si; a representação, ao contrário, é o meio pelo qual a crítica da ideologia é possível. Sem representação – sem linguagem, discurso e retórica – nossas mãos estão amarradas em nossas tentativas de localizar o que permanece negativo no centro de toda afirmação e postulação de uma ideia.

Como observa Zupančič, os novos materialistas pós-humanistas tendem a se distanciar dos paradigmas representacionais encontrados no estruturalismo e no pós-estruturalismo. No entanto, observa ela, é a descoberta das inconsistências na linguagem que localiza a posição do sujeito: “se a linguagem, o discurso ou a estrutura fossem categorias ontológicas consistentes, não haveria sujeito”. É assim que até as abstrações podem ser libertadoras.

Em Hegel, então, vê-se que a linguagem se torna o meio da universalidade. Contudo, é somente por meio da alienação na linguagem que emerge a capacidade, por meio do raciocínio, de seguir a sua lógica até o fim, de apreender o seu significado. No discurso, como diz Hegel, “a autoconsciência, enquanto individualidade independente e separada, vem como tal à existência, de modo que existe para os outros”.

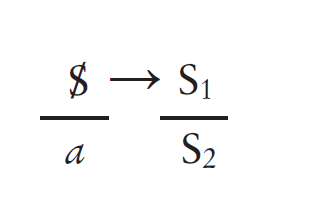

Novamente, como explica Jameson, aqui se vê o paradoxo de que a “minha individualidade, expressa por meio da linguagem em primeira pessoa, não existe realmente até que seja expressa ‘para os outros’ ”. Em termos lacanianos, vê-se aqui como o sujeito alcança sua identidade por meio do significante (de $ a S1), que representa o sujeito para todos os outros.

Ao mesmo tempo, o significante (S1) é aquele para o qual todos os outros (S2) determinam o sujeito ($). O sujeito, em outras palavras, está presente, por um lado, em sua representação na forma do significante, enquanto, por outro, encontra-se esvaziado como o lugar ausente – a lacuna ou a falta – na bateria de todos os outros significantes ou da ordem simbólica como tal.

Assim, a linguagem e a representação tornam-se para Hegel, segundo Jameson, necessárias diagnosticamente. O Conceito torna-se o dispositivo representacional contra o qual a negatividade inerente tanto ao mundo real quanto ao próprio sujeito pode vir a ser conhecida. A liberdade absoluta (ética) que se encontrou anteriormente na compreensão de que nada é inerente ao mundo real – e que o mundo real é, também, autoalienado, fissurado por lacunas e, portanto, incompleto – obtém forma quando o sujeito se encontra capaz de pôr o Conceito – ou o novo significante. Em outras palavras, o centrar é constitutivamente a presença descentrada e autoalienada. Isso significa, no entanto, que o sujeito pode, dessa forma, automaticamente, tornar-se por si só um ser autorrealizador, negando completamente a ordem simbólica, o reino da linguagem e da representação, no qual o si mesmo recebe a substância por meio de sua definição pelos outros na linguagem?

O sujeito alienado (não todo) do significante

A alienação, para Lacan, assim como Hegel, também é consubstancial à subjetivação. O sujeito não está alienado da ordem simbólica; está, antes, alienado na ordem simbólica. O sujeito é alienado no sentido de que, na formação da subjetividade, o momento da subjetivação positiva coincide com certa perda, a qual depende da relação do sujeito com o significante. Como diz Lacan, o significante “é aquilo que representa um sujeito para outro significante”. O sujeito, segundo Lacan, nasce, portanto, “na medida em que o significante emerge no campo do Outro”.

A escolha do significante no qual se investe a identidade pessoal, assim como o sentido de si mesmo, representa o modo como o sujeito se percebe a partir da perspectiva do olhar da ordem simbólica, ou do Grande Outro. Por esse meio tem-se a produção do sujeito como um ego-ideal. Como explica Lacan, o significante “que se produz no campo do Outro torna manifesto o sujeito em sua significação. Mas ele funciona como um significante somente para reduzir o sujeito em questão a não ser mais do que um significante, para petrificar o sujeito no mesmo movimento em que chama o sujeito a atuar, a falar, como sujeito”.

Essa petrificação do sujeito, essa perda central para a subjetividade, coincide com sua emergência no campo do Outro e é o reverso de sua alienação – para existir socialmente e no campo do Outro, o sujeito é obrigado a renunciar a algo, razão pela qual Lacan se refere à entrada do sujeito no campo do Outro como uma “castração simbólica”.

Como diz Mladen Dolar, “a alienação sempre esteve para Lacan essencialmente ligada à ideia de uma escolha forçada… O sujeito está sujeito a uma escolha – é isso que o torna um sujeito em primeiro lugar”. Dolar nota, no entanto, que essa escolha é “o oposto de uma escolha livre e autônoma que se está acostumado a associar ao sujeito”, como vê-se, por exemplo, na ética existencial da responsabilidade de Sartre. Isso se deve ao fato de que a emergência da subjetividade se forma, inicialmente, no campo do Outro.

A alienação do sujeito, em outras palavras, envolve uma espécie de esvaziamento, que é o outro lado de sua positivação no campo do Outro, em sua subjetivação. Enquanto o sujeito se submete à sua alienação na ordem simbólica do grande Outro (grand Autre), ele perde o que Lacan chama de objeto pequeno a: o pequeno outro (petit autre) – a objetivação da falta. É, no entanto, necessário compreender o fato de que o pequeno outro só emerge ao existir por meio da própria perda. A sua existência positiva consiste em estar perdido.

Antes de sua perda, o pequeno outro nunca existiu e, portanto, nenhum objeto real pode satisfazer a perda central para a subjetividade. O sujeito é sempre estruturado em torno dessa carência. A produção do sujeito do significante coincide com a emergência do pequeno outro da mesma forma que todo ato de escolha se sobrepõe a uma operação de afirmação e negação. Toda escolha afirmativa que se faz é, ao mesmo tempo, a negação de todas as outras escolhas possíveis. A verdade é que nunca se pode ser ou ter tudo de uma vez e, assim, em cada ato de decisão – em cada ato de escolha – perde-se algo ao mesmo tempo em que se ganha outra coisa.

Lacan desenvolve esse ponto dividindo o cogito ergo sum cartesiano em dois momentos distintos, distinguindo o “eu penso” do “eu sou” – isto é, ponto a cisão entre pensamento e ser. Vale ressaltar que essa divisão entre pensamento e ser corresponde à distinção tradicional entre idealismo e materialismo que se encontra descrita em Marx já em suas teses sobre Feuerbach, o que foi posteriormente ampliado por Engels.

Esta divisão foi também, em seu desenvolvimento posterior no marxismo soviético “oficial”, adaptada pelos vários materialismos anti-hegelianos de Mao e do estruturalismo francês, central para as críticas materialistas vulgares, ultraesquerdistas, anti-humanistas e pós-humanistas da subjetividade. Mas, especificamente, para Lacan, a escolha entre pensar e ser é aquela em que a afirmação de um e a negação do outro não significa necessariamente que a escolha negativa está completamente perdida. A sua presença persiste de forma fantasmática, da mesma forma que, para Hegel, o ser e o nada consistem em se assumirem mutuamente. É aí, por exemplo, que Lacan vai além do Sartre em O ser e o nada, em que rejeita notoriamente a tese do inconsciente freudiano.

Como observa Žižek, no Seminário XI, Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise, Lacan propõe que, ao se alienar no campo do Outro, o sujeito é forçado a escolher o pensamento em detrimento do ser. Para Lacan, o “eclipse do ser” é “induzido pela própria função do significante”. No entanto, Žižek também observa que Lacan, mais tarde, no Seminário XIV sobre a lógica da fantasia, inverte o curso e, em vez disso, afirma que o sujeito, ao alienar-se no campo do Outro, escolhe ser, relegando o pensamento à posição do inconsciente. Segundo Žižek, entretanto, não se deve ler essa mudança no ensino de Lacan como um ajuste posterior a uma formulação anterior. Ao contrário, as duas formulações devem ser lidas como duas maneiras diferentes de se relacionar com a escolha forçada do ser, nos moldes das lógicas posteriores de sexuação de Lacan.

Para Žižek, a escolha do ser deve ser entendida de acordo com a lógica masculina da universalidade – isto é, onde uma exceção universal, um limite finito informa o campo (fechado) da significação. É nesse sentido que o significante fálico cria um ponto de sutura no campo de significação. No entanto, a escolha do pensamento é, em consequência, um ilimitado – como diz Joan Copjec – coincidindo assim com a lógica feminina, na qual uma negação particular implica que não há exceção e que, ademais, a ordem simbólica não é toda, pois é incompleta e está marcada por lacunas e negatividade. O sujeito masculino, poder-se-ia dizer, está no sujeito transcendental kantiano do Verstand, do mero entendimento; e, assim, na escolha de ser sobre o pensamento; na afirmação de um limite finito. Por outro lado, o sujeito feminino é o do Vernunft, ou seja, aquele do pensar e raciocinar.

O sujeito feminino (histérico) é aquele que está constantemente empenhado em bombardear o Outro com perguntas: o que sou eu? O que sou eu para você? Sou homem ou mulher? Por que eu sou o que você – Outro – está dizendo que eu sou? O questionamento histérico, aqui, é, naturalmente, expresso no discurso do histérico de Lacan. Ele também é fundamental para a produção do conhecimento psicanalítico e do discurso analítico. E, para evitar qualquer mal-entendido, é importante notar que se chama esse sujeito de feminino ou histérico, não por qualquer coisa ligada ao corpo ou à biologia do sujeito, mas justamente pela ansiedade material de ser mulher na sociedade patriarcal.

Como disse Juliet Mitchell certa vez: a psicanálise é a interpretação de uma sociedade patriarcal, não a prescrição de que esta deve ser. Assim, novamente, poder-se-ia dizer que o histérico é o proletariado de Freud. O sujeito histérico é, portanto, o sujeito como tal. A histeria, como diz Žižek, significa a interpelação fracassada. Ora, é nessa interpelação fracassada que se encontra a emergência do sujeito.

Como Žižek também observou em outro lugar, a histeria é a “maneira ‘humana’ de instalar um ponto de impossibilidade disfarçado de gozo absoluto”. É por isso que – tal como disse alhures – o medo contemporâneo do sujeito humano coincide com o que eu mesmo chamei de sublime histérico. Dito de outra forma, é a posição feminina do não-tudo que permite ao sujeito apreender-se na falha de sua própria representação de significação. É a partir dessa posição, a posição histérica de conciliação com a alienação constitutiva da subjetividade humana, que defendo agora a leitura de uma concepção renovada de humanismo por meio do discurso lacaniano do analista ao lado da concepção hegeliana de amor.

É possível amar o analista? Humanismo como separação

Ao me referir ao amor dessa maneira, não quero aplicá-lo no sentido de amar toda a humanidade ou amar a natureza e assim por diante. Em vez disso, o amor aqui denota a escolha de um outro singular – um pequeno outro (petit a) que me responsabiliza. Um Outro que escolho e em quem posso confiar, em quem invisto minha própria negatividade. Como diz Lacan, “amar é dar o que não se tem”.

Abraçar o pequeno outro como limite de minha própria escolha é abraçar, ao mesmo tempo, a formalização de uma nova estruturação que dá liberdade ao sujeito. Como diz Anna Kornbluh, isso envolve a adoção de um limite “como condição de liberdade”. Não é escapando da estrutura, mas construindo-a e produzindo-a, que se cria as condições da liberdade, isto é, isso consiste em dar a sí mesmo as condições da própria liberdade.

Não se trata, no entanto, de repetir o modelo humanista mais antigo do sujeito plenamente presente e autoconsciente que livremente faz escolhas por conta própria. Pelo contrário, é a posição do pequeno outro como limite que ajuda a provocar a negatividade no sujeito, responsabilizando-o por isso. Pode-se ver essa relação na conexão entre o histérico e o analista.

O histérico, no início, produz o conhecimento necessário para o discurso analítico. Por meio de seu sintoma, de seu bombardeio de questionamentos, o sujeito histérico ajuda a produzir o discurso analítico. E isso, como se sabe, é representado pelo matema do discurso histérico; ele demarca onde o conhecimento é produzido.

Esse mesmo conhecimento é então aplicado pelo analista no tratamento do sujeito.

Inversamente, o que se produz pela via do discurso do analista é a construção de um novo significante instituindo uma nova estrutura de significação. O que muda no discurso analítico é o princípio estruturante fundamental do sujeito no que diz respeito à sua fruição – a falta e a alienação constitutivas da subjetividade. Da mesma forma, no que diz respeito ao campo social, a produção do novo significante é, igualmente, fundamental para mudar o princípio estrutural da sociedade.

Segundo Lacan, o amor é o que se produz no decorrer do tratamento analítico. Ele interessa, segundo Lacan, “à medida que permite compreender o que acontece na transferência – e, em certa medida, por causa da transferência”. Como observa Dolar, o amor é um dos efeitos da transferência e, portanto, parte de seu objetivo é curar um sintoma produzido pelo próprio tratamento analítico. O amor, assim, segundo Dolar, envolve uma dimensão além da interpelação.

É assim também que se pode ver a sobreposição entre o discurso analítico lacaniano e a concepção hegeliana de amor. Para Hegel:

O amor significa, em termos gerais, a consciência da minha unidade com o outro, de modo que eu não estou isolado por mim mesmo, mas só ganho minha autoconsciência por meio da renúncia à minha independência [Fürsichsein] e conhecendo-me como a unidade de mim mesmo com o outro e do outro comigo.

Pode-se ver, também aqui, como o amor põe uma relação diferente na forma da relação padrão da luta entre o senhor e o escravo, assim como o esforço em direção à concepção liberal de “reconhecimento mútuo”. Nesta última, a autoconsciência é conquistada em um conflito pelo qual o reconhecimento se torna uma fonte para a produção do Grande Outro. Pode-se ver isso claramente, também, na maneira como Kojeve descreve a criação do desejo a partir da luta pelo autorreconhecimento na dialética senhor-escravo.

Mas, como escreve Lacan no Seminário XX, o seu ensino visa dissociar ou separar o pequeno outro do grande Outro. O movimento do sujeito no discurso analítico é de passagem do Outro Simbólico para o Outro Real. Ora, isso é algo que se vê, também, no amor tal como pensado por Hegel, que escreve:

O primeiro momento no amor é que não desejo ser uma pessoa autônoma e independente, pois se o fosse, então eu me sentiria defeituoso e incompleto. O segundo momento é que eu me encontro em outra pessoa, que conto para algo no outro, enquanto o outro por sua vez passa a contar para algo em mim. O amor, portanto, é uma tremenda contradição; por isso, o entendimento não pode absorvê-la, já que não há nada mais teimoso do que este momento [Punktualität] de autoconsciência, que é negado e que, no entanto, eu deveria tê-lo como afirmativo. O amor é ao mesmo tempo a produção e a resolução dessa contradição. Como solução, o amor é uma unidade de tipo ético.

O amor, como se vê em Hegel, permite o reconhecimento, a apreensão da própria alienação do sujeito – sua própria falta ou lacuna ou negatividade – por meio de sua reflexão no outro. A autoconsciência alcançada no amor não é de completude e totalidade ou de tornar-se plenamente autoconsciente. Trata-se, antes, de conciliar com o fato da própria alienação constitutiva do sujeito, o negativo no cerne da subjetividade. No amor, o sujeito renuncia à sua própria independência, à sua própria autopresença afirmativa e aceita sua alienação constitutiva. Mas, ao fazê-lo, alcança o conhecimento da liberdade que lhe permite produzir a estrutura de sua própria liberdade posterior.

Há também no amor algo de um núcleo irracional – o nível de sentimento produzido na forma da transferência – permitindo que o sujeito se junte, mais tarde, à forma racional, objetiva e universal do Estado, um racionalismo que pode ser conhecido por todos.

A revolução estruturalista, como observa Dolar, foi “uma ruptura com a tradição humanista centrada no sujeito […] e, particularmente, uma ruptura radical com a tradição filosófica baseada no cogito”. No entanto, se se for pensar a política e a ética emancipatórias via razão e por meio da presença do sujeito, pode-se ver agora de que maneira a alienação constitutiva do sujeito é condição do raciocínio dialético.

O tipo de raciocínio produzido na transferência – no amor – envolve a conciliação do sujeito com sua própria alienação constitutiva. É assim, para concluir, que o sujeito passa a centrar-se no momento de um ato ético que produz o novo como estrutura de significação, princípio fundamental da sociedade, fundado sobre uma necessária transformação não obstante historicamente contingente. É assim que o sujeito passa, não para a desalienação, ou descentramento, mas para a separação – o movimento do grande Outro para o pequeno outro.

O novo significante, produzido, então, no discurso analítico, como um novo centro – um centro ausente, correlato ao sujeito, enfim, uma lacuna na estrutura – e o princípio estruturante é, como diz Zupančič, “o evento propriamente dito que desencadeia uma nova subjetivação”.

É assim que, para Lacan, como diz Dolar, “não há processo, nem estrutura, sem sujeito”. Estes são os termos em que a renovação de um humanismo dialético que apreende a subjetividade em sua alienação constitutiva deve ser fundamentada: não por meio da falsa humildade da preocupação burguesa e pós-humanista com uma alteridade substancializada, onde, como diz Žižek, “o sujeito finge falar em nome da Ordem Cósmica Global, apresentando-se como seu humilde instrumento” – uma estratégia para combater a arrogância antropocêntrica – mas como um reconhecimento do fato de que nenhum sujeito além do próprio humano pode assumir a responsabilidade de fazer o que é necessário em condições historicamente contingentes.

Em um aceno a Sartre, tem-se que concordar que a humanidade nada mais é do que o que ela faz de si mesma. Sozinho, o ser humano é responsável pelo que faz. A luta hoje, portanto, é a luta do Antropoceno contra o Capitaloceno; ademais, é justamente a luta do humanismo (dialético) contra o capitalismo pós-humano. O humanismo dialético deve ser entendido como a escolha de preservar as condições para a universalidade humana – uma escolha que, no entanto, está centrada em uma perda constitutiva.

Referências bibliográficas

Althusser, Louis (1996) “Marx and Freud,” trans. Jeffrey Mehlman, Writings on Psychoanalysis: Freud and Lacan (New York: Columbia University Press).

Badiou, Alain (2007) “The Joint Disappearances of Man and God,” trans. Alberto Toscano, The Century, (Malden, MA: Polity).

Brassier, Ray (2022) “The Human,” unpublished Manuscript.

Butler, Judith (2019) “The inorganic body in the early Marx: A limited concept of anthropocentrism,” Radical Philosophy 2.06:3–17.

Caffo, Leonardo and Slavoj Žižek (2021). “A Conversation with Slavoj Žižek: Why only a super-anthropocentrism and the reading of Hegel can save us.” Available online: https://publicseminar.org/essays/a-conversation-with-slavoj-zizek/ (last accessed May 14, 2023).

Copjec, Joan (1994) Read My Desire: Lacan Against the Historicists (Cambridge, MA: MIT Press).

Dolar, Mladen (1993) “Beyond Interpellation,” Qui parle 6, 2:75–96.

––– (1998) “Cogito as the Subject of the Unconscious,” Cogito and the Unconscious, ed. Slavoj Žižek, 11–40 (Durham, NC: Duke University Press).

Flisfeder, Matthew (2021) “Renewing Humanism Against the Anthropocene: Towards a Theory of the Hysterical Sublime,” Postmodern Culture 32,1.

Freud, Sigmund (1961) Civilization and its Discontents trans. James Strachey (New York: W.W. Norton & Co).

Fromm, Erich (2011 [1961]) Marx’s Concept of Man (New York: Fredrick Ungar Publishing Co).

Hegel, G. W. F. (1977) Phenomenology of Spirit [1807] trans. A.V. Miller (New York: Oxford University Press).

––– (2008). Outlines of the Philosophy of Right [1821] trans. T.M. Knox (New York: Oxford University Press).

Heron, Kai (2021) “Dialectical Materialisms, Metabolic Rifts and the Climate Crisis: A Lacanian/Hegelian Perspective,” Science & Society 85, 4:501-526.

Jameson, Fredric (2010) The Hegel Variations (New York: Verso).

––– (2019) Allegory and Ideology (New York: Verso).

Johnston, Adrian (2019) Prolegomena to Any Future Materialism, Volume Two: A Weak Nature Alone (Evanston, IL: Northwestern University Press).

Kornbluh, Anna (2019) The Order of Forms: Realism, Formalism, and Social Space (Chicago, IL: University of Chicago Press).

Lacan, Jacques (1981 [1973]) The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis trans. Alan Sheridan (New York: W.W. Norton & Co).

––– (1998 [1975]) Encore: On Feminine Sexuality—The Limits of Loveand Knowledge, Book XX, trans. Bruce Fink (New York: W.W.Norton & Co).

––– (2006 [1966]) “The Subversion of the Subject and the Dialectic of Desire” Écrits: The First Complete Edition in English, 671–702. trans. Bruce Fink (New York: W.W. Norton & Co).

––– (2007 [1991]) The Other Side of Psychoanalysis: The Seminar of Jacques Lacan, Book XVII, trans. Russell Grigg (New York: W.W. Norton & Co).

––– (2015 [1991]) Transference: The Seminar of Jacques Lacan, Book VIII, trans. Bruce Fink (Malden, MA: Polity).

Lefebvre, Henri (2009 [1940]) Dialectical Materialism, trans. John Sturrock (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press).

Marx, Karl (1992a) Early Writings, trans (Rodney Livingstone. New York: Penguin).

––– (1992b) Capital, Volume 1, trans. Ben Fowkes (New York: Penguin).

––– (1993) Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy, trans. Martin Nicolaus (New York: Penguin).

Merleau-Ponty, Maurice (1973 [1955]) Adventures of the Dialectic: Studies in Phenomenology and Existential Philosophy, trans. Joseph J. Bien (Evanston, IL: Northwestern University Press).

Moore, Jason W (2015) Capitalism in the Web of Life (New York: Verso).

Nail, Thomas (2020) Marx in Motion: A New Materialist Marxism (New York: Oxford University Press).

Sartre, Jean-Paul (2004 [1960]) Critique of Dialectical Reason, Volume 1, trans. Alan Sheridan-Smith (New York: Verso).

Sohn-Rethel, Alfred (2021 [1978]) Intellectual and Manual Labour, trans. Martin Sohn-Rethel (Chicago, IL: Haymarket).

Stewart, Jon (2021) Hegel’s Century: Alienation and Recognition in a Time of Revolution (Cambridge, UK: Cambridge University Press).

Virno, Paolo (1996) “Notes on the ‘General Intellect’,” trans. Cesare Casarino, ed. Saree Makdisi, Cesare Casarino, and Rebecca E. Karl, Marxism Beyond Marxism (New York: Routledge).

Zupančič, Alenka (2017) What is Sex? (Cambridge, MA: MIT Press).

Žižek, Slavoj (1993) Tarrying with the Negative: Kant, Hegel, and the Critique of Ideology (Durham, NC: Duke University Press).

––– (1999) The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology (New York: Verso).

––– (2000) “Postmodernism or Class Struggle? Yes, Please!,” Judith

Butler, Ernesto Laclau, and Slavoj Žižek, Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left. (New York: Verso).

––– (2002) For They Know Not What They Do: Enjoyment as a Political Factor, 2nd Ed. (New York: Verso).

––– (2016) Disparities (New York: Bloomsbury).

––– (2020) Sex and the Failed Absolute (New York: Bloomsbury).

––– (2021) “Last Exit to Socialism,” Jacobin; accessible online: https://jacobin.com/2021/07/slavoj-zizek-climate-change-globalwarming-nature-ecological-crises-socialism-final-exit (last accessed May 14, 2023)

––– (2022) Surplus-Enjoyment: A Guide for the Non-Perplexed (New York: Bloomsbury

Você precisa fazer login para comentar.