Eleutério F. S. Prado [1]

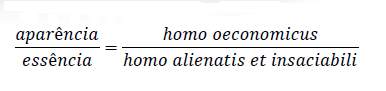

Na primeira parte deste artigo mostrou-se que a concepção de sujeito deste mestre psicanalista advém de uma fundação primeira, a qual se descreveu como homo alienatis. Como já se procurou mostrar em outro artigo desta safra de 2023, essa figura teórica está presente, de modo implícito, na economia política e na economia positiva sob a aparência do homo oeconomicus. A primeiro homo é a essência oculta do segundo homo. Agora, nessa segunda parte, pretende-se mostrar um outro aspecto desse sujeito tal como pensado por Lacan: posta também como uma fundação primeira, esta outra merece ser chamada de homo insaciabili. Ou seja:

O pensamento de Lacan, como se sabe, está enraizado no estruturalismo que vê a linguagem como um sistema cujas “leis” se impõe supostamente àqueles que nele adentram e que dele participam – não, portanto, como um complexo de signos criado do socialmente, portador de contradições, cujo envolvimento torna possível tanto a alienação quanto a desalienação.[2] A linguagem possibilita o assujeitamento do indivíduo social, mas também a crítica das ilusões forjadas socialmente com a sua mediação para mantê-la, passo primeiro para chegar à ação coletiva que pode realizar o sujeito enquanto tal.

Para a dialética, a linguagem sedimenta da história da atividade prática do ser humano, seus sucessos e insucessos, suas vitórias e derrotas etc. Se é o limite do pensamento, ela carrega em si mais do que o pensamento foi capaz, ainda que menos do que as coisas são. Assim, contém já, implicitamente, as contradições que pertencem ao próprio real; em consequência, a dialética admite como sua tarefa desvelar o que está oculto, desnudar as ideologias, abrir as cabeças para novas perspectivas. O seu método consiste, pois, em se envolver com o objeto para apresentar as suas contradições e o seu modo de devir. O seu objetivo vem a ser apresentá-las, tornando-as conscientes, aos indivíduos sociais para que eles – não individualmente ou como um mero agregado de indivíduos –, passem a atuar sobre elas, realizando-se com sujeitos coletivos, capazes de transformar as condições sociais e psicossociais que receberam do passado.

Noutra perspectiva, esse mestre psicanalista, como explica Bruce Fink, vê a entrada na linguagem é uma “escolha forçada” e “essa decisão exclui a possibilidade do advento do indivíduo como um sujeito”.[3] Mesmo se essa conclusão advém de uma conjectura sobre a formação da criança, ela atua para fixar o indivíduo social como não-sujeito, ou seja, como homo alienatis. Eis que a linguagem é tomada por Lacan como uma “camisa de força” – ele explica – e não como um uniforme de trabalho que se usa tanto para reproduzir o velho quanto para produzir algo novo.

Há, entretanto, um aspecto dessa construção teórica que não foi apresentado na primeira parte deste artigo: o assujeitado lacaniano é também alguém que se move por desejos. Estes, como se sabe, estão fundados nos instintos brutos; entretanto, ao se manifestarem na família, na escola, na empresa etc., foram já transformados em pulsões. Pois, na situação “normal” de vida, os instintos se encontram já sempre submetidos às normas linguísticas, à cultura e aos imperativos sistêmicos, ou seja, foram civilizados para o bem e para o mal do próprio indivíduo e da própria sociedade.

Ora, a perspectiva estruturalista também se impõe na concepção de ser humano desejante, a qual foi bem elaborada por Lacan ao longo de sua bem-sucedida carreira, tanto no meio intelectual da França, entre as décadas de 30 e 70 do século passado, quanto como acumulador de dinheiro.[4] O desejo do “sujeito” que se inseriu na linguagem e, assim, no mundo sociocultural, passa a ser determinado de fora para dentro. Apesar disso, para os lacanianos, esse “sujeito” é agora e sempre, contraditoriamente, um sujeito. Segundo o mestre francês, como diz Fink, “o sujeito é causado pelo desejo do Outro” – entendendo-se por Outro – no jargão lacaniano – “o lugar em que se situa a cadeia do significante que comanda tudo que vai poder presentificar-se do sujeito”; o Outro, assim pensando, “é o campo onde o sujeito tem de aparecer”.[5]

Portanto, confirma-se mais uma vez aqui a concepção de sujeito postulada por esse autor como mero homo alienatis. Eis o que diz Fink sobre a relação entre desejo e linguagem:

É possível compreender tal afirmação como uma descrição da alienação em termo do desejo, não apenas em termos de linguagem, embora o desejo e a linguagem sejam somente a urdidura e a trama do mesmo tecido [estruturalista]: a linguagem é permeada pelo desejo e o desejo se afigura inconcebível sem a linguagem; ele é feito da própria matéria-prima da linguagem.

Ora, esse “sujeito” não pode ser apenas um zero, um nulo; para que ele se torne pelo menos um sujeito negado é preciso encontrar lugar, mesmo se bem modesto, para a sua agência; eis que ela tem de ser contrapor de algum modo à mera entrada do indivíduo na linguagem. E esse movimento contrário à mera alienação é chamado de separação nessa teoria psicanalítica. Por meio dela – note-se – o “sujeito” possível se torna supostamente um “sujeito” de fato. Mas, que “sujeito” se forma por meio dessa separação na perspectiva lacaniana?

Segundo Fink, “a separação consiste na tentativa por parte do sujeito alienado de lidar com esse desejo provindo do Outro, na maneira como ele se manifesta no mundo do sujeito”. Tal afastamento, portanto, não constitui efetivamente aquele que está se pondo diante do Outro como um sujeito efetivo, como alguém que sabe se contrapor, pelo menos em parte, às injunções do Outro, mas apenas uma mudança no modo de assujeitamento.

Fugindo aqui das explicações detalhadas sobre como se dá essa separação no desenvolvimento da criança e na formação do adulto, veja-se que ela consiste, por um lado, em um afastamento da criança em relação à mãe (relação natural mediada já pela 0rdem simbólica em sentido restrito), por meio da intervenção do pai (representante da ordem simbólica em sentido amplo). A ruptura da unidade problemática “criança/mãe” vem a ser, por outro lado, a constituição de uma outra unidade problemática “criança já não tão criança/sociedade”.

No jargão lacaniano, essa disjunção vem a ser também a entrada definitiva – na verdade, trata-se de um reposicionamento – da criança na ordem simbólica constitutiva da sociedade. Segundo Fink, essa separação tem um papel formador: “o resultado (…) é o advento do sujeito como tal, o sujeito não mais apenas como uma potencialidade, como um mero marcador de lugar no simbólico (…), mas como um sujeito desejante”. A partir dessa constatação pode-se ver o que há de específico no estruturalismo lacaniano; eis que deixa um lugar opositivo na própria estrutura, o qual é ocupado pela agência humana, alimentada sobretudo pelo desejo.

Portanto, o “sujeito lacaniano” não é vazio, já que ele está posto como uma falta-a-ser, como um ser que se move por meio do desejo de ser/ter/parecer alguém que ele não ainda é. No entanto, não se tem aqui um ser em si que quer se tornar por si ou mesmo que se torna eventualmente, após uma luta incansável, sujeito por si, pelo menos até certo ponto. Não, definitivamente, não. Eis que, segundo Lacan, “o desejo do homem é o desejo do Outro” – uma sentença ambígua que apresenta o ser humano como alguém que não quer outra coisa senão estar subsumido aos mandamentos esse Outro: um mestre, um poder exterior, o dinheiro, ou mesmo, para disfarçar, uma “coisa” que aparece como qualquer outra “coisa” ou como mais da mesma “coisa”, mas sempre de modo provisório.

Para pensar esse escravo do desejo do Outro, que não quer outra coisa do que servir a algum outro, que anseia que algum outro conduza o seu desejar, Lacan inventa um objeto fictício que chama de objeto “a” (vindo esse “a” da palavra “autre” em francês) e o apresenta ao distinto público como causa última do desejo humano em geral, em todas as culturas, de modo transistórico.[6] Em sequência, ele só precisa ligar o sujeito dividido a esse objeto e o faz por meio da fantasia – ou seja, o objeto “a” é apresentado como uma fantasia, não como uma invenção fantasiosa do psicanalista teórico, mas do sujeito dividido, do homo alienatis. E aqui é preciso citar Fink por extenso:

O sujeito dividido, embora separado do Outro, pode sustentar a ilusão da totalidade; ao apegar-se ao objeto “a”, o sujeito é capaz de ignorar sua própria divisão. E isso é precisamente o que Lacan classifica como fantasia, a qual ele formaliza com o matema $ ◊ a. Ora, esse matema tem de ser lido assim: o sujeito dividido está em relação com o objeto “a” (…) e, assim, obtém uma sensação fantasmática de completude, preenchimento, satisfação e bem-estar.

Mas essa relação, segundo esse autor pode ser bem problemática, pois o sujeito dividido, ou seja, o “sujeito”, quer se subordinar ao desejo do Outro e, por isso, apenas pode obter uma combinação perversa de dor e prazer:

Dado que o sujeito expressa o desejo do outro no papel mais emocionante de si mesmo, este prazer pode se transformar em nojo e até em horror. Não existe garantia alguma de que aquilo que é mais emocionante para o sujeito seja também o mais prazeroso. Essa emoção, relacionada a um sentimento consciente de prazer ou dor [mas também, prazer e dor], é o que os franceses denominam de jouissance [ou seja, gozo em português]

Veja-se, agora, um outro aspecto dessa construção: como o objeto “a” não é isso ou aquilo, mas a representação coisal de uma infinitude, um processo em que uma coisa quer ser sempre mais e mais – coisa que se torna mais-coisa –, mas também e de outro modo, uma sequência infinita de coisas, a sua busca está submetida a uma lógica compulsiva de desenvolvimento, a qual Marx, como se sabe, delineou teoricamente ao pensar o capital – que ele denominou, como se sabe, de sujeito automático. Para ele, portanto, o capital é sobretudo esse sujeito que assujeita, que se desenvolve por meio da subsunção formal e real do trabalho, material e intelectualmente. Assim, essa fórmula lacaniana $ ◊ a não quer dizer outra coisa senão que o “sujeito” dividido está atrelado à lógica de desenvolvimento do objeto “a”. Ora, assim, fica demonstrado que o “sujeito” lacaniano é, também, um homo insaciabili.

Note-se agora que a relação do sujeito dividido como o objeto “a” não passa no consciente, mas está posta no inconsciente. Eis que o homo alienatis et insaciabili e o objeto “a” são instâncias individuais-sociais complementares entre si. Fink diz que esse último, apesar de estar perdido, é um “parceiro fantasmático que sempre desperta o desejo do sujeito”. O gozo produzido por meio da busca do objeto fictício “a” não se encontra no fim, na realização do desejo, mas no próprio processo de buscá-lo incessantemente, sem nunca o obter.

Dada essa apresentação da concepção lacaniana do “sujeito”, para efeito de comparação, veja-se agora como o caráter específico do ser social pode ser pensado por meio da dialética marxiana. Nessa perspectiva, que quer ir à raiz do problema, o sujeito não está posto, mas pressuposto. A posição do sujeito como tal pode ser alcançada eventualmente por meio da crítica dialética e da práxis transformadora, visando modificar as formas de vida, o complexo sociocultural, o sistema econômico. O objetivo consiste em promover uma mudança radical da vida social, da sociedade, tendo por finalidade a emancipação.

Desse modo, no contexto da sociedade atual, aquele que se torna sujeito se separa do desejo do Outro, ou seja, dos mandamentos do capitalismo que, na forma de racionalidades, prédicas e ideologias, invadem e se apropriam das psiques dos indivíduos sociais. Eis que essa separação acontece agora para constituir um desejo coletivo de libertação e de construção de um novo mundo em que essa forma de dominação vai ser ultrapassada.

Como se sabe, Lacan pensa o indivíduo social como falta-a-ser, como um “sujeito” que fracassa em se desenvolver e, assim, em ser um verdadeiro sujeito – não como alguém que pode ser sujeito efetivo junto com outros, realizando-se na prática transformadora que vem de um desejo coletivo de libertação. No entanto, ficando apenas nessa perspectiva trazida pelo lacanismo, a própria psicanálise se torna uma prática bem ilusória. Para ir um pouco além, Lacan pensa que a análise com uma prática de consultório que visa fazer do “sujeito”, assujeitado ao desejo que vem do Outro, um “sujeito” assujeitado ao “próprio” desejo – sem, portanto, reconfigurá-lo como tal.

Saiba-se, agora, que essa arte de individuação é chamada de travessia da fantasia primordial no léxico lacaniano. Como já se sabe, o indivíduo que ainda vem a ser, que entrou já na linguagem, tornou-se, ao mesmo tempo, subsumido ao Outro e ao desejo que provém do Outro. Agora, supostamente, ele virá a ser ele próprio, aliás, tal como postula o liberalismo desde meados do século XVIII e isso precisa ser mais bem explicado.

“Essa separação adicional” – diz Fink – “consiste no movimento temporalmente paradoxal realizado pelo sujeito alienado para tornar-se a própria causa, para tornar-se sujeito [causador] ao invés de [sujeito] causado”. “A travessia da fantasia” – continua esse autor – “é o processo pelo qual o sujeito subjetiva o trauma [que ocorre justamente devido à subordinação ao desejo do Outro], chama a si a responsabilidade desse evento traumático, e assume a responsabilidade pelo gozo” que está associado a esse trauma.

Ora, esse assujeitar-se ao próprio desejo, assim concebido, não consiste justamente no melhor assujeitamento à normatividade da sociedade atual, aos imperativos postos pelo próprio capitalismo? Fink diz que o sujeito tal como pensado por Lacan é eticamente motivado; sim, mas de que ética se trata? Trata-se, evidentemente, daquela que advém do individualismo burguês. Advir como “sujeito” onde forças estranhas imperam não consiste em se adequar melhor ao verdadeiro sujeito, qual seja ele, ao sujeito automático com a sua compulsão pelo mais-valor, pelo mais-mais como norma de vida, em consequência?

O ideal do eu postulado pelo lacanismo é o homo oeconomicus predicado como atributo do ser humano já pela economia política nascente junto com a primeira revolução industrial. Essa corrente, entretanto, parece preferir um modo de se pôr como eu mais contemporâneo. Como está sendo mostrado neste e em ensaios anteriores da safra 2023, o homo oeconomicus é ao mesmo tempo, essencialmente, o homo alienatis e o homo insaciabili.

[1] Professor aposentado do Departamento de Economia da FEA/USP. Correio eletrônico: eleuter@usp.br. Blogue na internet: https://eleuterioprado.blog

[2] “Como um todo, um sistema se caracteriza por manter uma coesão sem contradições internas”; por isso, “o estruturalismo é um idealismo fixista, uma metafísica da imobilidade, um ideologia anti-histórica”. Ver Fougeyrollas, Pierre – L’obscurantisme contemporain. Paris: Spag-papyrus, 1983.

[3] Fink, Bruce – O sujeito lacaniano entre a linguagem e o gozo. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1998.

[4] Ver What are words Worth? Lacan and the circulation of money in the psychoanalytic economy. Em Nobus, Dany – Critique of psychoanalytic reason. Routledge, 2022, capítulo 2.

[5] Brauer, Jussara F. – O outro em Lacan. Psicologia USP, vol. 5 (1-2), 1994.

[6] Lacan, como teórico, pensa sob o influxo de uma epistemologia construtivista que se desenvolveu em França por autores como Jean Cavaillès, Gaston Bachelard e outros. Segundo julgam os seus inventores, a ciência consiste em criar conceitos formais, independentes do mundo fenomenal, os quais por sua coerência e pertinência próprias permitem desenvolver teorias que dão sentido ao real transformando-o em realidade. Ver Homer, Sean – Paris 1955-1968; or, structuralism. In: A companion to critical and cultural theory, John Wiley Sons Ltd., 2017.

Você precisa fazer login para comentar.